Par Stefano Fontana

[Article publié dans “La Bussola mensile”, juin 2025]

On entend souvent dire que la société naît de la famille, qui en est la cellule. Mais de quoi naît la famille ? Du mariage, et cela, on l’entend moins souvent. Léon XIII, dans ses encycliques sociales et surtout dans Arcanum divinae sapientiae (de même que Pie XI dans Casti connubii), a enseigné que le mariage est à la base de la famille et donc de toute la société. Par mariage, il entendait le mariage religieux, et il soutenait que prétendre exclure du mariage sa dimension religieuse conduit inévitablement à ce qu’il perde, avec le temps, ses caractéristiques naturelles elles-mêmes. C’est pour cela que ce pape réclamait le devoir et le droit de l’Église de détenir le pouvoir législatif suprême et exclusif sur le mariage, refusant que ce pouvoir soit assumé par l’État. Il disait cela justement au moment où les États modernes et libéraux commençaient à adopter des lois sur le mariage civil et le divorce. Léon n’admettait pas que le mariage civil soit mis sur le même plan que le mariage religieux et il soutenait que, sans fondement religieux, même un prétendu mariage naturel ne durerait guère. Et en effet, l’histoire a confirmé par la suite ses inquiétudes : on ne s’est pas arrêté au mariage civil, on est passé au divorce, aujourd’hui reconnu dans (presque) tous les États du monde, puis à la reconnaissance des couples de fait hétérosexuels, ensuite des unions civiles homosexuelles, et le déclin n’est pas encore terminé.

Qu’est-ce que le mariage et pourquoi est-il à la base de la société ? Le mariage est un pacte public, indissoluble et ouvert à la vie, entre un homme et une femme, par lequel les deux se promettent amour et fidélité réciproque, s’engagent à s’entraider et à se sanctifier pendant toute leur vie, en prenant soin d’élever et d’éduquer leurs enfants. Le mariage est un pacte public, et non privé, car il donne naissance à la famille, qui est une réalité sociale, et engendre des engagements qui dépassent largement le cadre privé, comme la génération et l’éducation des enfants. L’exercice de la sexualité et la procréation sont certes des faits intimement personnels, mais ils ont aussi une portée sociale, car ils augmentent la société, et les enfants d’aujourd’hui seront les citoyens de demain. Cette nature publique du mariage justifie la reconnaissance de sa nature et de ses effets juridiques et politiques. Cela ne signifie pas pour autant que l’autorité politique exerce un pouvoir absolu ou principal sur la famille ; c’est même le contraire : l’autorité politique doit se mettre au service de la famille issue du mariage, la défendre et la promouvoir. Les cohabitations de fait n’ont pas cette portée publique, et encore moins les unions civiles de toute nature. Ce sont des relations privées et temporaires qui ne peuvent prétendre à une reconnaissance publique. Si elles le font, elles tombent dans une contradiction évidente : elles n’assument aucun engagement public mais veulent être reconnues publiquement.

Le mariage, comme nous l’avons vu, est une union entre un homme et une femme. Pourquoi seulement entre un homme et une femme ? Parce que le mariage exige une complémentarité naturelle, une intégration réciproque fondée sur une vocation naturelle, donc indépendante de la volonté des deux époux. Sans cela, le mariage ne ferait naître aucune « réalité » nouvelle, mais serait une simple juxtaposition instrumentale, même avec les meilleures intentions, de deux individus contigus mais non réellement unis. L’expression dite par Jésus : « les deux deviendront une seule chair » a une signification surnaturelle mais aussi naturelle. C’est là qu’apparaît aussi le caractère d’indissolubilité. S’il n’y avait qu’un rapprochement mutuel, on pourrait parler d’un « couple » au sens de 1 + 1, comme lorsqu’on dit « une paire d’oranges », mais pas d’un couple dans le sens d’une réalité supérieure aux deux éléments, comme c’est le cas avec le mariage. Cette nouvelle réalité, étant hors de la disponibilité des deux conjoints, ne peut être dissoute une fois instituée ; ils n’en ont pas le pouvoir, car ce sont les conjoints qui sont faits par le mariage, et non le contraire. La conjugalité est un don reçu, non un produit fabriqué.

Vu de cette manière réaliste et naturelle, le mariage ne peut exister entre deux personnes du même sexe. Il leur manque la complémentarité, c’est-à-dire la capacité à se compléter selon un projet qui ne dépend pas d’eux, en plus de l’absence d’ouverture à la vie, sur laquelle je reviendrai bientôt. La différence physique et sexuée entre l’homme et la femme n’est pas quelque chose d’instrumental et d’interchangeable. Le corps est un langage, et la différence sexuée exprime un projet qui, dans le cas de l’hétérosexualité, est celui d’un complément réciproque, tandis que dans le cas de l’homosexualité, c’est une simple répétition. Il est dramatique qu’aujourd’hui on ne parvienne plus à voir dans la polarité homme/femme un projet naturel inscrit dans les personnes et dans la vie relationnelle. Ainsi, le corps est considéré comme un outil à notre disposition pour tout usage, ce qui conduit à ne plus dire que nous sommes (aussi) notre corps, mais simplement que nous avons un corps. Cette vision ne correspond pas à l’anthropologie naturelle et chrétienne correcte. Sur le plan naturel, l’anthropologie philosophique nous dit que nous sommes des âmes incarnées, donc que le corps fait partie de notre être et n’est pas un simple instrument ; sur le plan surnaturel, l’anthropologie théologique nous dit que notre corps est destiné à la gloire, et ne peut donc pas être utilisé indifféremment.

La relation entre deux personnes homosexuelles n’est pas procréative. Cela seul suffit à montrer combien elle est contre nature. À moins de prétendre que l’ouverture à la vie ne soit pas une condition du véritable mariage. De nombreux théologiens catholiques soutiennent aujourd’hui que le but du mariage est l’unité des conjoints et non la procréation. Si cette idée prévaut, alors deux personnes homosexuelles pourraient être jugées aptes au mariage. Il faut donc affirmer fermement que l’ouverture à la vie est indispensable au mariage. En effet, sans cet élément, même la complémentarité, l’unité et le soin mutuel s’effondrent. Sans ouverture à la vie, l’activité sexuelle devient une instrumentalisation réciproque, même si elle est consentie. Il faut alors redécouvrir l’enseignement traditionnel selon lequel la première fin du mariage, ce sont les enfants ; c’est de cela que dépend aussi l’autre fin, celle de l’union des époux. Cela nous fait entrer, entre autres, dans le domaine éthique de la contraception. L’usage d’instruments contraceptifs transforme la relation sexuelle de vocation en instrumentalisation, car l’intention se concentre non sur le bien de l’action elle-même mais sur ses effets, qu’on cherche ici à empêcher.

Revenant au mariage et à la famille comme cellule de la société, il faut dire que le mariage produit société et sociabilité. Qu’il produise société vient du fait qu’il est ouvert à la vie, et qu’avec la procréation il fait naître de nouveaux membres de la société, les enfants. S’il n’y avait que des couples homosexuels, la société s’éteindrait. Qu’il produise sociabilité signifie qu’il crée relation, accueil, solidarité, respect mutuel, capacité de vivre ensemble sans conflit. La sociabilité naît du mariage, dans ce premier accueil réciproque qui ne se fonde pas sur l’intérêt mais sur la gratuité entre deux personnes complémentaires capables de s’enrichir mutuellement selon une règle non disponible. Si la sociabilité n’est pas présente à ce moment premier, comment pourrait-elle l’être dans la vie sociale plus vaste ?

Ce ne sont pas les personnes qui sont à la base de la société, mais les familles, et la première famille est celle des deux époux, ensuite enrichie par les enfants. Le personnalisme, même catholique, a sur ce point quelque peu troublé les eaux. Il a dit que le « principe » de la société est la personne humaine. La référence est sans doute à la nature sociale de la personne, et cela est juste. Si la personne n’avait pas une nature sociale, il n’y aurait pas de société. Mais, au sens strict, avec une seule personne, on n’a pas encore la société, et peut-être pas même avec deux, car elles pourraient être en conflit ou simplement juxtaposées sans règle commune. La société apparaît quand un homme et une femme s’unissent par le mariage. Le personnalisme a brouillé les cartes en proposant une personne détachée de tout contexte familial, ce qui est en soi impossible. On peut dire que la famille précède la personne, car penser des personnes/individus en dehors d’un cadre familial devient impossible. Cela n’empêche pas, comme on l’a dit, de souligner aussi la nature sociale de la personne.

La famille est strictement nécessaire au bien commun. On pense parfois que le bien commun est devant nous, comme une fin à atteindre. C’est vrai, car chacun doit se sentir engagé à réaliser son propre bien et en même temps celui de tous et de chacun. Mais pour promouvoir le bien commun, il faut le connaître. C’est pourquoi on doit dire que le bien commun est aussi derrière nous, donné par l’ordre finalisé naturel de la société, et en particulier par le bien commun familial. Nous naissons déjà dans un bien commun, nous en faisons une expérience originelle dans la famille. Mais si elle n’est pas une véritable famille, mais une simple juxtaposition de deux ou plusieurs individus (comme c’est aujourd’hui le cas avec le « polyamour », hélas), elle ne représente aucun bien commun, car ce qui est contre nature ne peut être un bien, ni commun.

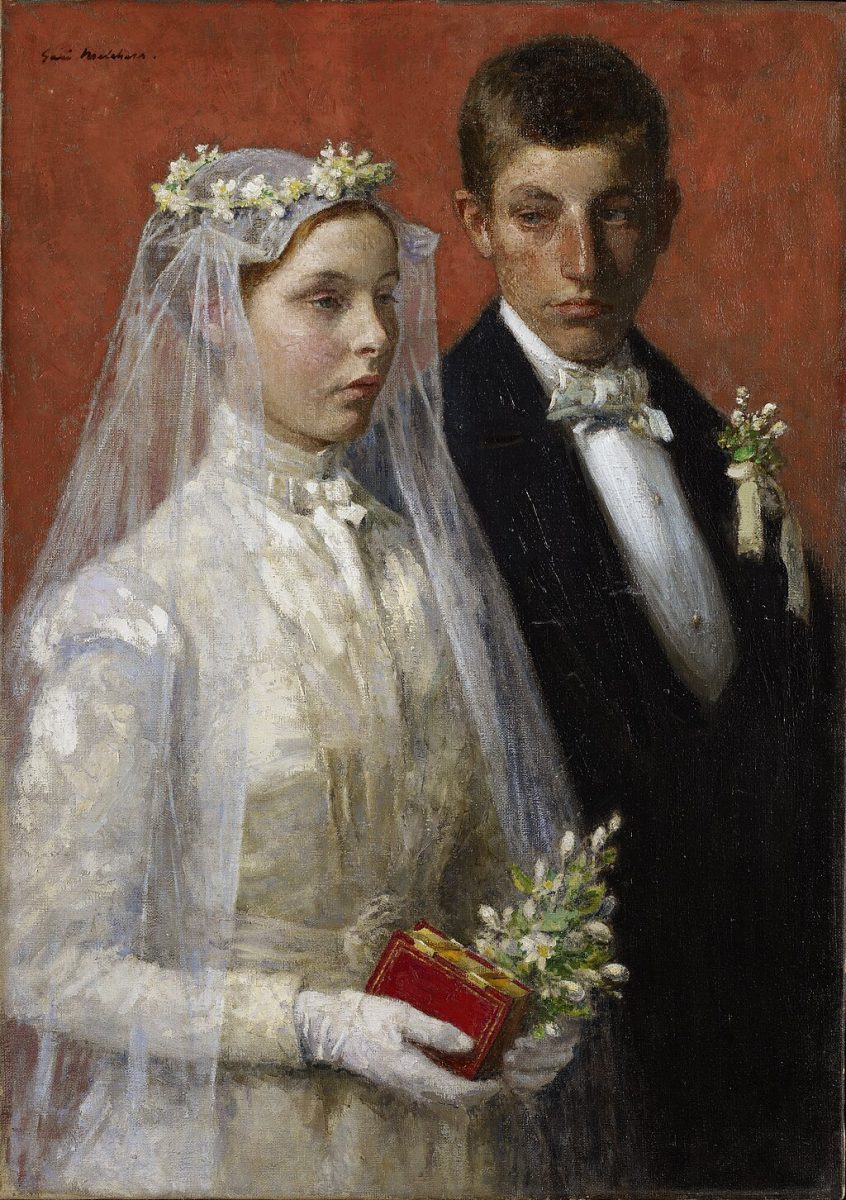

Photo : Gari Melchers, domaine public, via Wikimedia Commons