Par Atilio Faoro

Ce qui se passe aujourd’hui en Italie — la disparition des mariages religieux et l’oubli progressif de la foi — se passe aussi, hélas, en France. Les chiffres changent, mais la tendance est la même : nos églises se vident, les mariages à l’église deviennent rares, et les sacrements cessent d’être compris, vécus ou même désirés.

Pendant que la pratique religieuse s’effondre, combien d’évêques s’inquiètent véritablement de cette apostasie silencieuse ? Beaucoup préfèrent s’adonner à un dialogue relativiste avec l’islam, comme si toutes les religions se valaient, tandis que la foi catholique s’efface du cœur de nos peuples.

Et d’autres, au nom d’une modernité mal comprise, ouvrent les portes de nos sanctuaires à des profanations artistiques : ainsi, Notre-Dame de Paris, symbole de la France chrétienne, s’apprête à recevoir des vitraux contemporains d’une artiste connue pour ses œuvres érotiques.

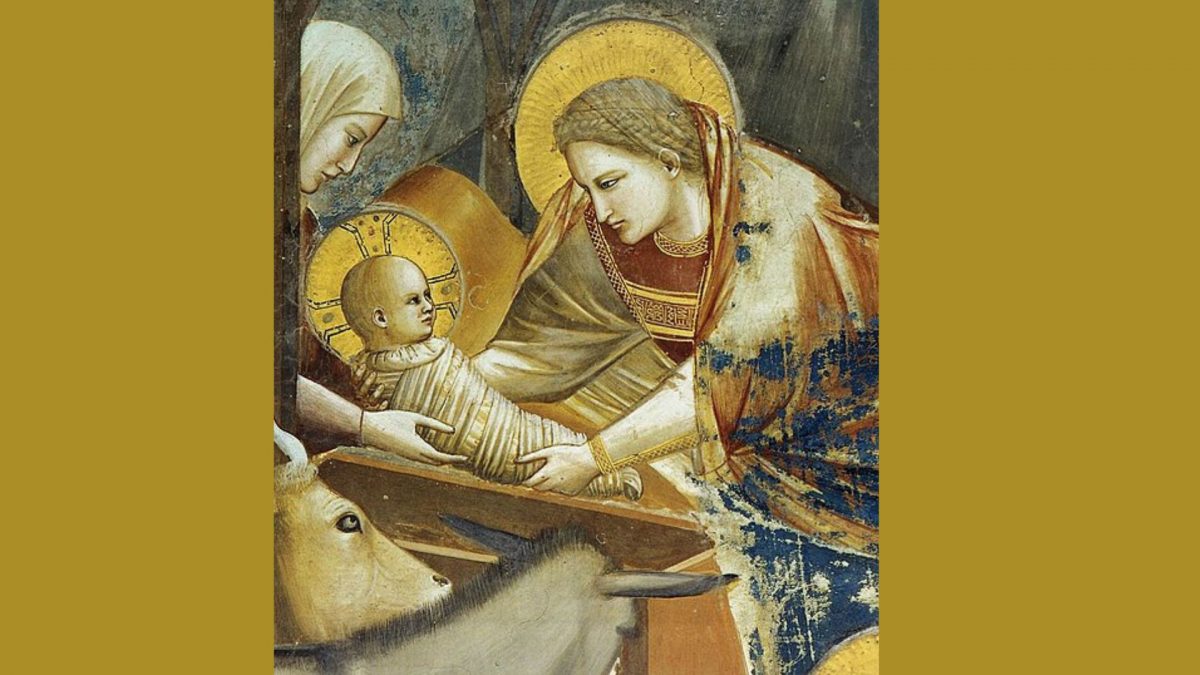

Peut-on imaginer plus grand contraste entre la pureté de la Mère de Dieu et ces prétendues œuvres d’art ? Ces scandales, loin d’évangéliser, témoignent d’une Église qui ne sait plus ce qu’elle doit défendre ni ce qu’elle doit refuser.

Le Christ nous l’avait pourtant averti : « Vous êtes le sel de la terre ; mais si le sel vient à s’affadir, avec quoi le salera-t-on ? Il ne sert plus à rien, sinon à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » (Mt 5, 13)

Si le sel de la foi perd sa saveur, que restera-t-il de notre civilisation chrétienne ?

C’est dans ce contexte que l’analyse du journaliste italien Tommaso Scandroglio, parue le 9/1/2025 dans La Nuova Bussola Quotidiana, prend tout son sens. Elle éclaire, à travers la crise du mariage religieux, l’ampleur du déracinement spirituel que subit aujourd’hui l’Occident tout entier — et nous invite à raviver la foi, à redonner à nos vies la cohérence catholique qui seule peut sauver nos nations.

Dans un article intitulé « Nozze religiose a picco, la fede sempre più sconosciuta », Tommaso Scandroglio observe que « le rapport de l’Istat enregistre une baisse générale des mariages, mais surtout des mariages religieux ». Le phénomène est particulièrement visible à Milan, où « seulement 7 % des couples se marient devant un prêtre, contre 93 % à la mairie ». Autrement dit, dans la capitale économique de l’Italie, on célèbre quinze fois plus de mariages civils que religieux.

Le rapport de l’Istat (Mariages, unions civiles, séparations et divorces, publié en novembre 2024) confirme cette tendance : « Les mariages célébrés à l’église représentent 41,1 %, contre 58,9 % pour les mariages civils ». Mais derrière ces chiffres, précise Scandroglio, se cache une réalité plus complexe : près d’un quart de ces unions sont des secondes noces, « qui, dans la plupart des cas, ne peuvent être célébrées religieusement ».

En d’autres termes, les mariages vraiment sacramentels, entre deux baptisés qui se marient pour la première fois devant Dieu, sont aujourd’hui une minorité dans un pays qui fut autrefois le cœur battant de la chrétienté.

Comment expliquer une telle désertion ? Selon Scandroglio, les causes sont multiples : « Dans les grandes villes, le niveau de laïcisme est plus élevé que dans la province ; dans le Nord, on croit moins qu’au Sud ; Milan est la plus « européenne » des villes italiennes, donc plus ouverte aux dérives séculières ; enfin, l’immigration d’étrangers non chrétiens y est très forte. »

Entre 2022 et 2023, le nombre de mariages a encore diminué de 2,6 %, et de 6,7 % sur les six premiers mois de 2024. Deux raisons principales expliquent ce recul : le déclin démographique et l’essor des cohabitations. « Ces dernières, écrit Scandroglio, ont plus que triplé entre 2000 et 2023, passant de 440 000 à plus de 1,6 million. »

Mais à l’intérieur de cette baisse générale, les mariages religieux s’effondrent encore davantage : –8,2 % en un an. Pendant ce temps, les unions civiles augmentent de 7,3 %. Et l’âge moyen du mariage ne cesse de reculer : 34,7 ans pour les hommes, 32,7 ans pour les femmes.

La modernité a transformé le mariage en un choix sentimental, non plus en un engagement sacré. Les jeunes Italiens, comme les jeunes Français, vivent dans une culture qui ne connaît plus la permanence de l’amour ni la sainteté du lien conjugal.

Pour Scandroglio, cette évolution traduit avant tout une perte de la foi : « Le déclin vertigineux du mariage religieux correspond à la montée des cohabitations : deux faces d’une même médaille, celle de la sécularisation. » Il ajoute : « La perte de la foi imprègne toutes les décisions de la vie. Voilà pourquoi seule la foi permet aujourd’hui de comprendre que la cohabitation est contraire au véritable amour. »

Ce constat sonne comme un avertissement spirituel. Sans Dieu, l’amour humain se réduit à une émotion passagère ; sans la grâce, l’alliance devient un contrat réversible. « L’athéisme pratique et vécu est désormais si profond qu’on préfère la cohabitation au mariage, non seulement religieux, mais aussi civil », écrit encore Scandroglio. Et il conclut : « L’effacement du sens du transcendant entraîne l’assèchement des valeurs humaines. »

C’est là l’un des points les plus profonds de son analyse : la mort de la foi entraîne la mort du sens moral. On ne peut pas aimer vraiment quand on ne croit plus à la vérité de l’amour de Dieu.

« Les chiffres sur les mariages religieux et les cohabitations illustrent une situation où la foi n’a pas été rejetée après avoir été connue, mais parce qu’elle n’a jamais été connue. » Cette phrase de Scandroglio résume tout le drame spirituel de notre époque.

La majorité des jeunes Italiens — comme des jeunes Français — ne rejettent pas la foi : ils ne la connaissent tout simplement pas. Le Christ, pour eux, est un étranger.

« Les personnes rejettent l’Église et ses sacrements parce qu’elles se font d’elle une idée déformée — celle des médias, des réseaux sociaux, de certains enseignants ou prêtres tièdes », poursuit l’auteur. Et il conclut avec une lucidité désarmante : « Elles rejettent ce qu’elles ne connaissent pas. Et pour beaucoup, le Christ est un parfait inconnu. »

Ces mots devraient résonner dans le cœur de tout évêque, de tout prêtre, de tout catéchiste. Nous avons laissé s’éteindre la flamme de la transmission. Une génération entière grandit sans la lumière du Christ, faute qu’on la lui ait donnée.

La situation italienne décrite par Scandroglio est le miroir fidèle de la nôtre. La France, autrefois « fille aînée de l’Église », voit son christianisme s’effondrer sous les coups conjoints du relativisme, du matérialisme et d’un clérgé tiède ou qui doute plus qu’il ne croit.

Pendant que l’on « dialogue » avec les imams, que l’on repeint les cathédrales avec des vitraux provocateurs, nos enfants grandissent sans savoir ce qu’est un sacrement. Mais si tout semble perdu, tout peut renaître. Le Christ nous l’a promis : « Dans le monde, vous aurez à souffrir ; mais prenez courage, moi, j’ai vaincu le monde. » (Jn 16, 33)

Cette victoire, déjà acquise, ne demande qu’à être proclamée à nouveau. Redonner au mariage son sens sacré, à la foi sa place dans la cité, et à la Vierge Marie son trône dans les cœurs — voilà notre tâche. Et si nous avons le courage de recommencer, alors, même dans un monde qui l’oublie, le sel retrouvera sa saveur.

Source : https://lanuovabq.it/it/nozze-religiose-a-picco-la-fede-sempre-piu-sconosciuta

Photo : Joshua Choate de Pixabay