Érigé sur un petit îlot au large des côtes normandes, suspendu entre terre et mer, le Mont-Saint-Michel, avec son abbaye bénédictine, incarnait les tensions religieuses du début du Moyen Âge. Ses profondes racines spirituelles ont été préservées jusqu’à nos jours, résistant fièrement au tourbillon de dix siècles d’histoire.

Samuele Maniscalco

Mont Saint-Michel, en Normandie, France :

Il est indéniable qu’il y a quelque chose de prodigieux dans ce lieu. Une montagne devenue île, qui conserve le mystère de sa singularité dans un cadre fascinant, où la terre et l’eau semblent interagir, modifiant la configuration d’un territoire qui se transforme, mais qui résiste depuis des millénaires aux défis de l’homme et aux forces de la nature.

Cette île sanctuaire est l’un des lieux les plus visités de toute l’Europe. Avec un périmètre de 960 mètres et une superficie de sept hectares, l’île s’élève à 92 mètres au-dessus du niveau de la mer. Au point culminant de l’abbaye se trouve la statue de Saint Michel, visible de loin depuis la mer.

L’origine de ce lieu saint extraordinaire remonte à la vision que l’évêque d’Avranches, saint Aubert, eut de l’archange Michel en 706. (1) Dans ce coin de Normandie, le prélat fut invité par le messager céleste à construire une église sur le Mont Tombe.

La vie quotidienne de saint Aubert était semée d’embûches, car une grande partie de son diocèse était recouverte par la vaste et dense forêt de Scissy, qui ne s’arrêtait qu’au littoral, où s’étaient développés quelques petits villages. Cette forêt impénétrable et dangereuse était le refuge d’un peuple peu pieux.

Saint Aubert soupçonnait que les peuples sauvages qui y vivaient n’abandonneraient pas leurs anciennes pratiques idolâtres. Les cultes païens survivaient, concentrés principalement sur deux curieuses collines qui s’élevaient au-dessus des arbres, le Mont Dol et le Mont Tombe, où l’on allumait parfois encore des feux en l’honneur des anciens dieux solaires. Saint Aubert tenta de remédier à cette situation. Il réussit même à convaincre quelques ermites et moines de venir vivre dans la forêt et sur les pentes du mont Tombe. Mais cela ne suffit pas à chasser le démon du paganisme.

Apparition de l’archange saint Michel à saint Aubert

Une nuit, saint Aubert rêva que l’archange saint Michel lui disait : « Aubert, consacre-moi le mont Tombe. Je veux que tu me construises un sanctuaire comme celui de ma montagne à Gargano. J’en ferai ma demeure ». Saint Aubert se réveilla profondément troublé, mais surtout réticent. C’était un homme d’action, pas de rêves mystiques. De plus, il était tellement préoccupé par la question de la forêt de Scissy et du mont Tombe qu’il attribua à son rêve une explication naturelle : l’impossible éradication du paganisme, qui le poursuivait même dans ses rêves. À aucun moment il ne considéra que ses pensées sur la consécration du mont à saint Michel pouvaient provenir du Ciel…

Les jours passèrent et l’évêque essaya de ne plus penser à ce rêve. Il l’avait presque oublié quand, une nuit, le même rêve réapparut, mais cette fois-ci, saint Michel était visiblement mécontent et le réprimanda pour son manque de zèle à l’écouter.

À son réveil, encore plus perturbé que la première fois, le prélat crut être victime à la fois d’une fierté malsaine et d’une obsession diabolique. Il resta donc inactif. Quelques jours, voire quelques semaines, s’écoulèrent. Lorsqu’il crut enfin avoir retrouvé sa sérénité, saint Michel lui apparut pour la troisième fois. Cette fois-ci, le front plissé, il le réprimanda pour son incrédulité et lui annonça qu’il laisserait un signe de sa visite. Il posa alors son index sur la tempe du prélat incrédule. Celui-ci se réveilla brusquement et, bien qu’il ne présentât aucune blessure visible, il eut la sensation que quelque chose lui avait transpercé le crâne. (2)

Cette manifestation suffit : l’évêque Aubert était désormais déterminé à satisfaire pleinement le grand archange. Il se mit immédiatement au travail pour nettoyer et poser les fondations de l’église, qu’il comptait construire à l’image de la basilique de Gargano, le premier sanctuaire occidental dédié au culte de l’archange. Et pour prouver qu’une construction dépendait de l’autre, avant d’achever l’ouvrage principal, il envoya deux jeunes moines à Siponto, en Italie, pour demander à l’évêque de cette ville une partie des reliques sacrées laissées par saint Michel, à savoir une petite dalle de marbre sur laquelle l’esprit céleste avait laissé l’empreinte de ses pas, et un fragment d’un beau tissu pourpre, très semblable au manteau d’un officier de cavalerie romain.

La fureur diabolique et l’intervention de saint Michel

Les moines commencèrent leur pèlerinage, qui allait durer plus de deux ans. L’évêque de Siponto se montra compréhensif et honnête, acceptant de leur remettre certaines reliques. Si les frères avaient encore des doutes quant à leur origine, les miracles accomplis tout au long du chemin du retour les rassurèrent. Les malades guérissaient miraculeusement ! Ils étaient impatients d’arriver au Mont Tombe pour informer saint Aubert de leur succès. Ils étaient déjà tout près, mais ils s’arrêtèrent soudain, stupéfaits, pétrifiés : ils ne reconnaissaient pas l’endroit. Malgré la certitude d’être de retour chez eux, ils ne retrouvaient pas le paysage familier.

L’immense forêt de Scissy avait disparu ; les petits villages côtiers avaient laissé place à une falaise escarpée et dépourvue de végétation et à une vaste étendue de sable blanc, exposée à marée basse et sillonnée de ruisseaux qui la faisaient briller au soleil. Au loin, dans la mer, sur une petite île exposée aux assauts des vagues, se dressait le Mont Tombe, survivant d’une catastrophe que les deux moines pèlerins, stupéfaits, n’osaient imaginer.

Lorsque les religieux retrouvèrent les deux moines qui revenaient de leur mission, ceux-ci leur racontèrent le cataclysme qui s’était produit six mois auparavant et qui était à l’origine de ces changements extraordinaires. C’était en mars 709. (3) Par une nuit sombre et orageuse, la pluie tombait à torrents et on ne voyait rien à un mètre de distance. Soudain, des profondeurs de la terre, retentit le grondement d’un tremblement de terre et le mont Tombe fut secoué dans ses fondations.

C’était comme si c’était la fin du monde. Les moines et l’évêque s’agrippèrent à l’autel, convaincus que leur dernière heure était venue. Horrifiés, ils regardèrent des centaines d’animaux sauvages — loups, serpents, faucons — envahir la montagne à la recherche d’un refuge. La côte s’était enfoncée dans la mer, le littoral était descendu sous le niveau de l’océan, et la marée, la grande marée de l’équinoxe de printemps, inondait ce qui avait autrefois été le continent. La forêt de Scissy était submergée, et les moines voyaient le courant emporter des arbres déracinés comme s’il s’agissait de brindilles.

Toute cette démonstration de la puissance des éléments semblait avoir un seul objectif : le Mont Tombe. La pluie, la mer, la foudre et les tremblements de terre convergeaient vers le petit îlot, déterminés à le dévorer. Saint Aubert comprit. En consacrant la montagne à saint Michel, il avait déclenché la colère implacable de Lucifer. Il implora donc l’aide de l’archange, qui arriva immédiatement. La tempête s’apaisa, la mer se retira ; la montagne flottait comme l’arche de Noé dans un paysage apocalyptique.

Le Mont Tombe commença à être appelé Mont Saint-Michel, le mont de Saint Michel. Sa notoriété fut immédiate. En 710, le roi Gildebert III de la dynastie mérovingienne lui consacra son royaume.

Le Mont Saint-Michel résiste à diverses attaques

À la mort de saint Aubert, les reliques de saint Michel furent confiées aux chanoines chargés par le saint évêque de veiller sur le lieu, dont la mission était de réciter l’Office divin et d’accueillir les pèlerins. Mais, étrangers à l’austérité de l’époque fondatrice, ils devinrent un sujet de scandale. Le duc de Normandie, Richard Ier, mit fin à ces abus en amenant au sanctuaire des moines bénédictins de l’abbaye de Saint-Bedrille. Sous le gouvernement de l’abbé Maynard, la construction de l’église romane à deux nefs de Notre-Dame-sous-Terre fut commencée. Partiellement détruite par un incendie en 992, elle fut remplacée par l’abbaye romane actuelle, dont la construction débuta en 1017 sous la direction de l’architecte Ranulphe de Bayeux et s’acheva en 1023, il y a environ mille ans.

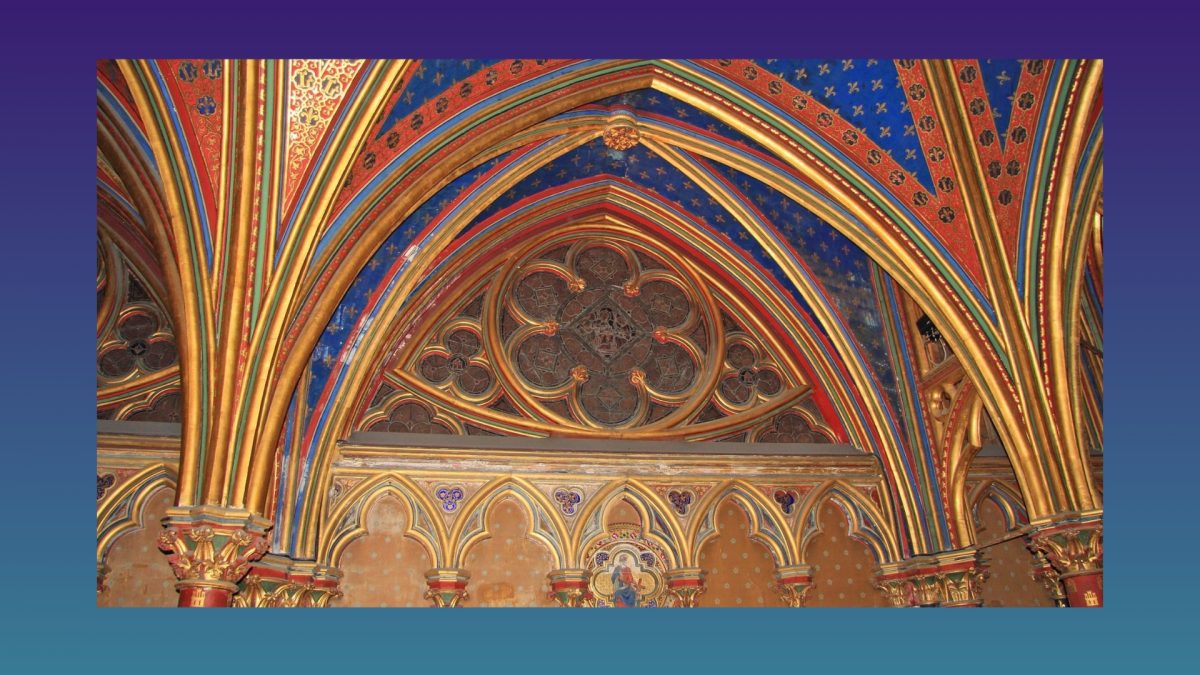

Les incendies et les reconstructions successives ont donné à l’abbaye un style original, qui combine harmonieusement des éléments architecturaux de différentes époques : la base date du XIe siècle, les couloirs latéraux sont couverts d’une voûte construite un siècle plus tard, tandis que le chœur et la tour appartiennent au gothique tardif.

Entre 1154 et 1186, l’abbaye a connu un âge d’or sous la direction de l’abbé Robert de Torigny. Sage et érudit, il a su éveiller chez ses frères l’amour des lettres et, en particulier, de l’art de l’enluminure. Il entreprit également d’importantes réformes architecturales, modifiant l’entrée de l’église afin d’assurer une plus grande isolation entre les moines et les pèlerins, déjà nombreux. Pour donner à son œuvre une certaine grandeur, il fit construire deux tours à l’avant de la façade de l’église, reliées par un grand portique.

Lors d’une nouvelle reconstruction, dirigée par l’abbé Jourdain entre 1203 et 1228, fut érigée la partie gothique de l’abbaye, appelée « la Merveille ». Elle se compose de deux ailes, l’une orientale et l’autre occidentale, toutes deux soutenues par de puissants contreforts ancrés dans la roche, qui atteignent une hauteur de 32 mètres. La distribution des espaces intérieurs est différente : l’aile ouest contient l’un des plus beaux cloîtres de France, depuis lequel on accède à l’aile est par une galerie qui relie le cloître au réfectoire. La « Merveille » est divisée en trois étages superposés : au rez-de-chaussée se trouvent la chapellenie et les greniers ; au centre, la chambre d’hôtes et celle des chevaliers de l’ordre de Saint-Michel — ancien atelier des moines — ; et enfin, à l’étage supérieur, à la hauteur de l’église, le réfectoire. Comme dans d’autres édifices gothiques de la même époque, la lumière est traitée comme un élément vivant, susceptible de variations.

En 1316, pendant la guerre de Cent Ans, les armées anglaises occupèrent Tombelaine, créant une forteresse qui menaçait l’intégrité du Mont-Saint-Michel, fidèle à la couronne française. Après une trêve de près de soixante-dix ans, les hostilités reprirent. Robert Jolivet se consacra alors à préparer la ville à un éventuel siège, en renforçant ses défenses et en construisant une immense citerne pour l’eau potable.

Croyant la cause française perdue, Jolivet s’allia aux Anglais et devint l’ami et le conseiller du roi d’Angleterre en Normandie. Louis d’Estouteville prit alors le contrôle de la situation et, pendant sept longues années, moines et chevaliers résistèrent au siège anglais. Le 10 novembre, le chœur de l’église s’effondra sous les tirs de l’artillerie ennemie. Cependant, en 1427, lors d’une opération réussie, d’Estouteville infligea une sévère défaite à l’armée anglaise. Deux bombes furent capturées et sont encore conservées à l’abbaye sous le nom de michelettes. Mais l’intrépide défenseur ne se laissa pas griser par le succès et ajouta au Châtelet (partie fortifiée) un nouvel élément de défense : une structure rectangulaire crénelée qui obligea les Anglais à se soumettre à son feu à proximité immédiate de la citadelle. L’année 1450 marqua la fin de la guerre de Cent Ans et la libération définitive du Mont-Saint-Michel.

La Révolution française n’épargne pas le Mont-Saint-Michel

Au début du XVIIe siècle, le cardinal de Béville décida d’introduire une réforme de Saint-Maurice dans l’abbaye. Les nouveaux moines abandonnèrent le dortoir et transférèrent leurs cellules dans le réfectoire, divisant la salle en deux et introduisant des changements structurels malheureux. De plus, en 1780, la façade romane, qui menaçait de s’effondrer, fut démolie et remplacée par le modeste portail néoclassique que l’on peut voir sur la plate-forme ouest.

La Révolution française surprit l’abbaye Saint-Michel en plein déclin, la livrant au pillage et profanant ses reliques sacrées. En 1791, les derniers moines furent chassés de l’abbaye, qui fut transformée en prison : plus de 300 prêtres refusant la constitution civile du clergé y furent incarcérés à partir de 1793.

Soixante-dix ans plus tard, en 1863, la prison fut fermée par décret impérial et l’abbaye fut finalement rendue au culte et occupée par les moines de Saint-Edme de Pontigny. Ils entreprirent alors les travaux de reconstruction du Mont-Saint-Michel, qui se prolongèrent jusqu’au XXe siècle. La « cerise sur le gâteau » de ce travail minutieux fut la pose d’une statue dorée de l’archange, haute de quatre mètres, sur la flèche du Mont-Saint-Michel. Cette flèche est l’œuvre d’Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), le génial architecte qui a également conçu la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris. En 1966, une petite communauté monastique bénédictine s’installe dans l’abbaye, remplacée en 2001 par la Fraternité monastique de Jérusalem. (4)

Miracles et incroyable pèlerinage des enfants

Le Mont-Saint-Michel est un lieu privilégié de miracles. Dès 709, sous la conduite de l’archange, saint Aubert fait jaillir de la pointe de sa croix une source d’eau pure, indispensable à la survie des chanoines de l’île. La source a le pouvoir de guérir les fièvres.

En 1050 et 1263, les religieux entendirent les séraphins chanter le Kyrie eleison, tandis que des figures de feu tournaient autour de l’autel. Le vendredi 3 novembre 1452, vers 9 heures du soir, la foudre frappa, une intense grêle commença et une flamme ardente se répandit en étincelles autour de la cloche. Tout le monastère fut illuminé. Le phénomène s’est terminé une demi-heure plus tard par un éclair encore plus puissant que les précédents.

Le Mont-Saint-Michel fut également le théâtre d’un phénomène surprenant et mystérieux, sans précédent dans les grands sanctuaires chrétiens : l’apparition de groupes d’enfants en processions interminables qui traversaient la baie pour vénérer l’archange. Ils sont apparus pour la première fois en 1333, peu avant le début de la guerre de Cent Ans. Pourquoi trente mille enfants, certains âgés d’à peine neuf ans, faisaient-ils ce voyage ? Certains disaient que c’était la volonté de Dieu, d’autres que des voix leur avaient ordonné de faire le pèlerinage. Ils partaient soudainement, parfois sans prévenir leurs parents, formant des groupes qui s’agrandissaient de village en village.

Le frère dominicain Pierre Herp a raconté le départ de 1 100 enfants allemands en juillet 1450. Les Mémoires de Cologne racontent qu’en 1455, « il y eut une impressionnante procession vers le Mont Saint-Michel en Normandie, un pèlerinage qui dura environ deux ans et qui fut composé d’enfants de huit, neuf, dix et douze ans provenant de villages, villes et hameaux d’Allemagne, de Belgique et d’autres régions. Ils se réunissaient en grands groupes, laissant derrière eux leurs parents et leurs familles ; la procession était menée par des bannières représentant saint Michel… Ces petits pèlerins se comportèrent dignement et reçurent de la nourriture et des boissons tout au long du chemin. À leur arrivée au Mont Saint-Michel, ils offrirent leurs bannières à l’archange ».

Il n’y a rien d’autre à ajouter : incroyable et magnifique !

Notes.

- Pour le présent article, nous nous basons principalement sur ce que le père Marcello Stanzione a écrit sur ce sanctuaire dans son livre Pellegrino tra i santuari dell’arcangelo Michele – La linea angelica (Pèlerin parmi les sanctuaires de l’archange Michel – La ligne angélique).

- Préservé de la profanation révolutionnaire en 1793, le crâne de saint Aubert présente un orifice très similaire à une cicatrice produite par un foret. Lorsqu’un médecin a examiné la relique, il a déclaré qu’il ne trouvait aucune explication naturelle ou scientifique à ce phénomène.

- La même année où la première église a probablement été consacrée.

- Fraternités monastiques de Jérusalem est le nom de deux instituts religieux de droit diocésain, l’un masculin et l’autre féminin, fondés en 1975 par le prêtre français Pierre-Marie Delfieux et reconnus en 1996 par le cardinal Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris.

Source : https://www.tesorosdelafe.com/articulo-2056-mil-anos-de-la-abadia-del-monte-saintmichel

Photo : Image par Paul C Lee de Pixabay