[Dans ses souvenirs d’enfance, Proust décrit l’église Saint-Hilaire de Combray, ville où sa famille passait ses vacances].

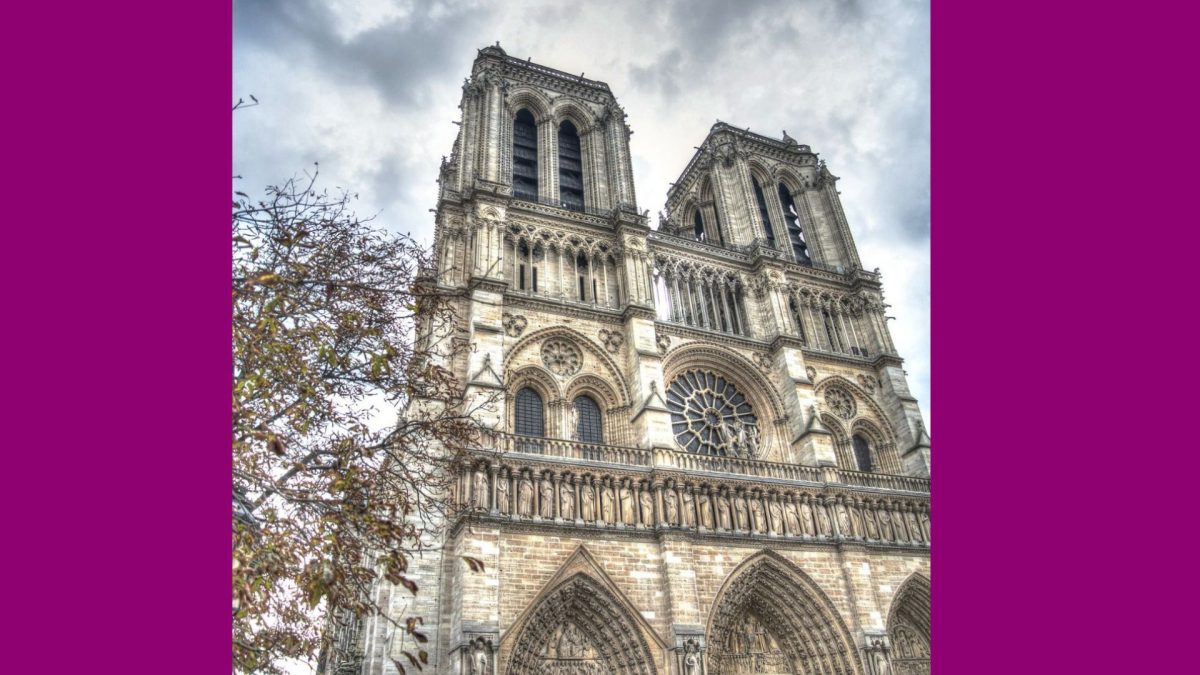

Combray, de loin, à dix lieues à la ronde, vu du chemin de fer quand nous y arrivions dans la dernière semaine avant Pâques, n’était qu’une église résumant la ville, la représentant, parlant d’elle et par elle aux lointains.

Et de près, serrés autour de sa haute couverture lugubre, au milieu de la campagne, comme une bergère protégeant ses moutons du vent, les dos filiformes et grisâtres des maisons blotties, qu’un reste de murailles du Moyen Âge entourait çà et là d’une ligne aussi parfaitement circulaire qu’une petite ville dans le tableau d’un peintre médiéval.

Comme je l’aimais, comme je me souviens bien de notre église.

Le vieux portique par lequel nous sommes entrés, noir, bosselé comme une écumoire, était inégal et profondément usé aux angles (tout comme le bénitier vers lequel il nous conduisait), comme si le doux bruissement des couvertures des paysannes entrant dans l’église et leurs doigts timides sirotant l’eau bénite pouvaient, répétés au cours des siècles, acquérir une force destructrice, courber la pierre et creuser des sillons comme la roue de la borne contre laquelle elle se cogne chaque jour.

Leurs pierres tombales, sous lesquelles les cendres nobles des vicaires de Combray enterrés là donnaient au chœur une sorte de terrain spirituel, n’étaient plus faites de matière inerte et dure, parce que le temps les avait rendues douces et qu’elles coulaient comme du miel hors des limites de leur propre alignement, qu’elles dépassaient ici d’une vague dorée, emportant à la dérive un chapiteau gothique fleuri, noyant les violettes blanches du marbre ; de l’autre côté duquel, d’ailleurs, ils avaient brisé, contractant encore l’inscription latine elliptique, introduisant un caprice supplémentaire dans la disposition de ces caractères abrégés, rapprochant deux lettres dans un mot dont les autres avaient été exagérément éloignées.

Ses vitraux ne brillaient jamais autant que les jours où le soleil était bas, de sorte que, même s’il faisait gris dehors, on pouvait être sûr qu’il ferait beau dans l’église.

Un vitrail était rempli dans toute sa grandeur par un seul personnage ressemblant à un roi dans un jeu de cartes, qui vivait là-haut, sous une canopée architecturale, entre ciel et terre.

Dans un autre, une montagne de neige rose, au pied de laquelle se déroulait une bataille, semblait avoir rosé la verrerie de grêlons turbides, comme une vitre sur laquelle des flocons auraient été illuminés par une aube (la même aube qui avait sans doute recouvert le retable de pourpre, aux tons si frais qu’ils semblaient avoir été déposés là momentanément par un clair de lune extérieur sur le point de s’évaporer, plutôt que par des couleurs collées à jamais à la pierre).

Et toutes étaient si anciennes que l’on pouvait voir ici et là leur vieillesse argentée étinceler sous la poussière des siècles et montrer la trame scintillante et effilochée de leur douce tapisserie de verre.

Il y en avait une qui était un haut compartiment divisé en une centaine de petits vitraux rectangulaires où le bleu dominait, comme un grand jeu de cartes semblable à ceux qui étaient censés divertir le roi Charles VI ; Mais que ce soit un rayon de soleil qui l’ait traversé, ou mon regard qui ait erré sur le vitrail, maintenant éteint ou éclairé par un feu éphémère et précieux, un instant plus tard il avait pris l’éclat changeant d’une queue de paon, puis il tremblait et ondulait en une pluie flamboyante et fantastique qui s’écoulait du sommet de l’ogive sombre et rocheuse, le long des murs humides, comme si je suivais mes parents, qui portaient leur missel, dans la nef de quelque grotte irisée de stalactites sinueuses.

Un instant plus tard, les petits vitraux en forme de losange avaient pris la rigidité infrangible de saphirs juxtaposés sur quelque immense cuirasse, mais derrière lesquels on sentait, plus appréciable que toutes ces richesses, un sourire momentané du soleil.

On le reconnaissait aussi bien dans le doux ruisseau bleu dont il baignait les pierres que sur le pavé de la place ou la paille du marché.

Et même les premiers dimanches, lorsque nous sommes arrivés avant Pâques (en hiver), j’ai été consolé par le fait que la terre était encore nue et noire, faisant fleurir ce resplendissant tapis doré de myosotis en verre, comme lors d’un printemps historique qui remontait aux successeurs de Saint Louis.

Deux tapisseries, tissées verticalement, représentaient le couronnement d’Esther, dont les couleurs, en se fondant, avaient ajouté une expression, un relief, une illumination : un peu de rose flottait sur les lèvres d’Esther au-delà du contour de son visage, le jaune de sa robe s’affirmait si somptueusement, si abondamment, qu’il prenait une sorte de consistance et se détachait sur l’atmosphère intime ; et le vert des arbres, resté vivant dans les parties basses des lambris de soie et de laine, mais « fané » au sommet, faisait ressortir plus pâlement les hautes branches jaunes au-dessus des troncs sombres, dorés et comme à demi éteints par l’illumination soudaine et oblique d’un soleil invisible.

Tout cela, plus les objets précieux qui venaient à l’église de la part de personnes qui étaient pour moi des personnages presque légendaires (la croix d’or sculptée, disait-on, par saint Éloi et donnée par Dagoberto ; le tombeau de Porphyre et le tombeau en cuivre émaillé des fils de Louis le Germanique), grâce à quoi j’avançais dans l’église lorsque nous allions sur les bancs, comme dans une vallée visitée par les fées, où le paysan s’émerveille de voir dans un rocher, un arbre, une flaque d’eau, la trace tangible de leur passage surnaturel.

Tout cela en faisait pour moi quelque chose d’entièrement différent du reste de la ville : un édifice occupant, si l’on peut dire, un espace à quatre dimensions – la quatrième étant celle du Temps – progressant à travers les siècles avec sa nef qui, de poutre en poutre, de chapelle en chapelle, semblait surmonter et vaincre non seulement quelques mètres, mais les époques successives d’où elle sortait victorieuse.

On reconnaissait de loin le clocher de Saint-Hilaire, inscrivant sa figure inoubliable dans l’horizon où Combray n’apparaissait pas encore.

Sur l’un des plus longs trajets que nous fîmes hors de Combray, il y eut un endroit où la route étroite s’arrêtait soudain sur un immense plateau bordé à l’horizon par des forêts déchiquetées que seule la fine pointe du clocher de Saint-Hilaire surplombait.

Mais elle était si mince, si rose, qu’on aurait dit qu’elle n’avait été que griffée dans le ciel par un ongle qui avait voulu donner à ce paysage, à ce tableau de la seule nature, cette petite marque d’art, cette unique indication humaine.

Quand nous nous approchions et que nous pouvions voir le reste de la tour carrée, à demi détruite, qui se trouvait à côté, moins haute, nous étions surtout surpris par le ton rougeâtre et lugubre des pierres ; et par un matin d’automne venteux, on pouvait voir, s’élevant au-dessus du violet orageux des vignes, un pourpre auburn presque de la couleur des vignes vierges.

Souvent, en revenant par la place, ma grand-mère me faisait arrêter pour le regarder.

Des fenêtres de sa tour, situées deux par deux, l’une sur l’autre, avec cette juste et originale proportion dans les distances qui n’appartient qu’à la beauté et à la dignité des visages humains, il lâchait, en tombant à intervalles réguliers, des volées de corbeaux qui, un instant, tournaient en rond en croassant, comme si les vieilles pierres qui les laissaient s’amuser sans avoir l’air de les voir, rendues soudain inhabitables et libérant un principe d’agitation infinie, les avaient heurtés et chassés.

Puis, après que le velours violet de l’air de l’après-midi ait soufflé dans toutes les directions, ils se calmaient brusquement et s’absorbaient à nouveau dans la tour, avec une tournure néfaste à nouveau favorable, certains perchés ici et là, ne semblant pas bouger, mais peut-être grignotant quelque insecte sur le clocher, comme une mouette immobile avec l’immobilité d’un pêcheur sur la crête d’une vague.

Sans trop savoir pourquoi, ma grand-mère trouvait dans le clocher de St Hilaire cette absence de vulgarité, de prétention et de mesquinerie, qui lui faisait aimer et croire à la nature, quand la main de l’homme ne l’avait pas diminuée, et aux œuvres de génie, riches d’une influence bienfaisante.

Et sans doute tout l’art de l’église que l’on pouvait voir la distinguait-il des autres édifices par une sorte de pensée qui s’y infusait, mais c’est dans son clocher qu’elle semblait prendre conscience d’elle-même, affirmer une existence individuelle et responsable. C’est lui qui parle pour elle.

Je crois que, confusément, avant tout, ce que ma grand-mère a trouvé dans le clocher de Combray, c’est ce qu’elle appréciait le plus au monde, l’air naturel et l’air distingué.

« Je suis sûre que s’il jouait du piano, il ne jouerait pas “sec” ».

Et le regardant, suivant des yeux la douce tendance, l’inclinaison fervente de ses bandes de pierre à mesure qu’elles s’approchaient, s’élevant comme des mains jointes en prière, elle s’associa si bien à l’effusion de la flèche que son regard sembla tomber avec elle ; Et en même temps elle souriait aimablement aux vieilles pierres usées dont le soleil couchant n’éclairait que le sommet, et qui, dès qu’elles entraient dans cette zone ensoleillée, adoucie par la lumière, semblaient soudain s’élever beaucoup plus haut, très loin, comme une chanson reprise « en voix de tête » à l’octave supérieure.

(Auteur : Marcel Proust, « À la recherche du temps perdu – Du coté de chez Swann », Librairie Gallimand, 1947, T. I, pp. 40 ; 47 à 51)

Source : https://catedraismedievais.blogspot.com/2012/10/a-igreja-de-combray.html

Photo : Benjamin Smith, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons