Les chapitres que Guillaume Durand (XIIIe siècle) a consacrés à l’explication de la Messe comptent parmi les plus étonnants de son œuvre : le Rational.

Voici, par exemple, comment il interprète la première partie du Divin Sacrifice :

« Le chant grave et triste de l’Introït ouvre la cérémonie : il exprime l’attente des Patriarches et des Prophètes. Le chœur des clercs représente le chœur des Saints de l’Ancienne Loi, qui soupirent avant la venue du Messie qu’ils ne verront pourtant pas. »

« L’évêque entre alors ; il apparaît comme la figure vivante de Jésus-Christ. Son entrée symbolise l’apparition du Sauveur attendu par les nations. »

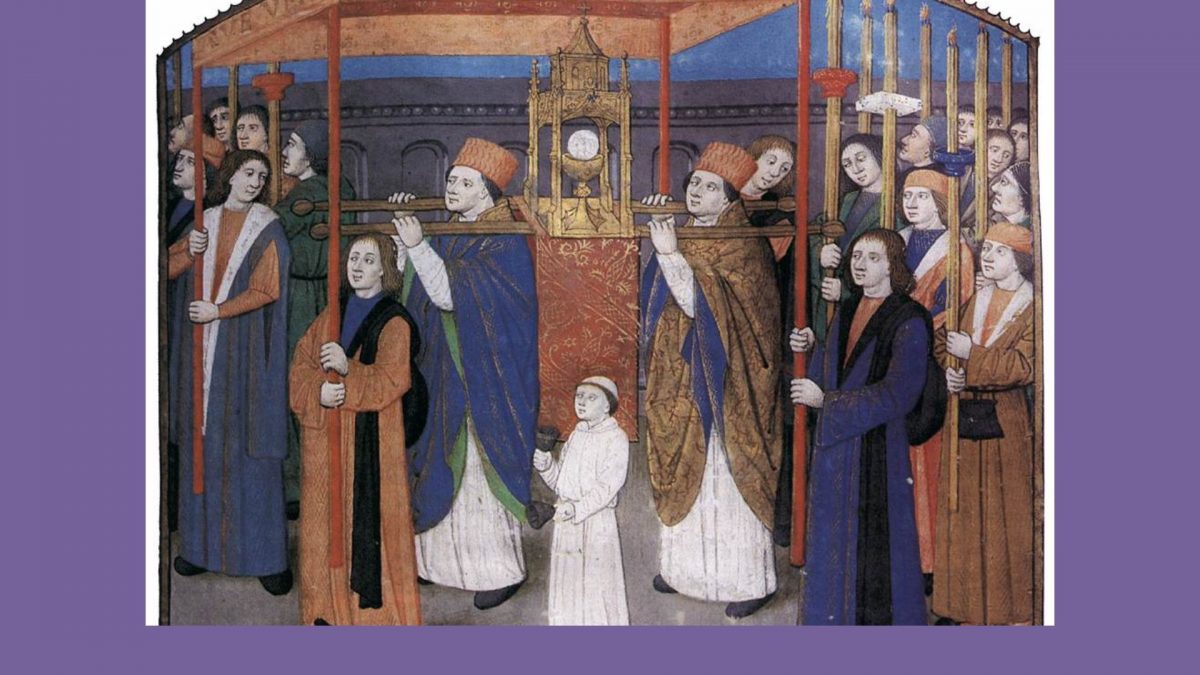

« Aux grandes fêtes, on porte devant lui sept flambeaux pour rappeler que, selon la parole du Prophète, les sept dons de l’Esprit-Saint reposent sur la tête du Fils de Dieu. Il avance sous un dais triomphal, dont les quatre porteurs sont comparés aux quatre Évangélistes. »

« Deux acolytes marchent à sa droite et à sa gauche : ils représentent Moïse et Élie, qui se montrèrent au Thabor aux deux côtés de Notre-Seigneur. Ils nous enseignent que Jésus possédait à la fois l’autorité de la Loi et celle des Prophètes. »

« L’évêque s’assied sur son trône et demeure silencieux. Il semble ne jouer aucun rôle dans la première partie de la cérémonie. Son attitude elle-même est un enseignement : par son silence, elle nous rappelle que les premières années de la vie de Notre-Seigneur se déroulèrent dans l’obscurité et le recueillement. »

« Le sous-diacre, cependant, se rend à la chaire et, tourné vers la droite, lit l’Épître à haute voix. Nous entrevoyons ici le premier acte du drame de la Rédemption. »

« La lecture de l’Épître, c’est la prédication de saint Jean-Baptiste dans le désert. Il parle avant que le Sauveur ait commencé à faire entendre Sa voix, mais il ne s’adresse qu’aux Juifs. »

« Ainsi, le sous-diacre, image du Précurseur, se tourne vers le nord, le côté de l’Ancienne Loi. Lorsque la lecture s’achève, il s’incline devant l’évêque, comme le Précurseur s’est humilié devant Notre-Seigneur. »

« Le chant du Graduel, qui suit la lecture de l’Épître, renvoie encore à la mission de saint Jean-Baptiste : il symbolise les exhortations à la pénitence qu’il adressait aux Juifs, dans l’attente des temps nouveaux. »

« Enfin, le Célébrant lit l’Évangile : moment solennel, car c’est ici que commence la vie publique du Messie, Sa parole se fait entendre pour la première fois dans le monde. La lecture de l’Évangile est la figure de Sa prédication. »

« Le Credo suit l’Évangile, comme la foi suit l’annonce de la vérité. Les douze articles du Credo correspondent à la vocation des douze Apôtres. »

« Lorsque le Credo s’achève, l’évêque se lève et s’adresse au peuple. En choisissant ce moment pour instruire les fidèles, l’Église a voulu leur rappeler le miracle de son expansion : elle leur montre comment la vérité, reçue d’abord par les seuls douze Apôtres, s’est répandue en un instant dans le monde entier. »

Telle est la signification mystique que Guillaume Durand attribuait à la première partie de la Messe.

Après ce genre de préambule, il en vient à la Passion et au Sacrifice de la Croix. Mais là, ses commentaires deviennent si abondants et son symbolisme si riche qu’il est impossible, par une simple analyse, d’en donner une idée : il faut aller à l’original.

Nous en avons toutefois dit assez pour laisser entrevoir quelque chose du génie du Moyen Âge.

On peut imaginer tout ce qu’une cérémonie religieuse contenait d’enseignements, d’émotion et de vie pour les chrétiens du XIII? siècle.

Un usage aussi constant du symbolisme peut étonner celui qui n’est pas familier du Moyen Âge.

Il ne faut pourtant pas, comme l’ont fait les bénédictins du XVIIIe siècle, n’y voir qu’un simple jeu de fantaisie individuelle.

Sans doute, ces interprétations n’ont jamais été tenues pour des dogmes. Néanmoins, il est remarquable qu’elles varient à peine. Par exemple, Guillaume Durand, au XIIIe siècle, attribue à l’étole la même signification qu’Amalaire au IXe.

Mais ce qui importe ici, plus encore que l’explication elle-même, c’est l’état d’esprit qu’elle suppose : le mépris du concret, la conviction profonde qu’à travers toutes les choses de ce monde on peut atteindre au spirituel, qu’on peut entrevoir Dieu.

Voilà le véritable génie du Moyen Âge.

(Auteur : Émile Mâle, L’Art religieux du XIIIe siècle en France, Librairie Armand Colin, 1958, p. 51)

Source : https://catedraismedievais.blogspot.com/2011/03/como-um-medieval-via-liturgia-da-missa.html

Photo : Master of the Rouen Echevinage, Public domain, via Wikimedia Commons